1. 测试流程标准化为何总是"雷声大雨点小"?

在软件测试领域,超过60%的企业宣称已建立标准化流程,但实际执行中仍有45%的团队存在测试用例缺失、环境配置混乱等问题。某金融科技公司曾因测试流程不规范,导致新版APP上线后出现Android 8系统崩溃,直接造成百万用户流失。这暴露出流程标准化的核心矛盾:文档规范不等于落地实效。

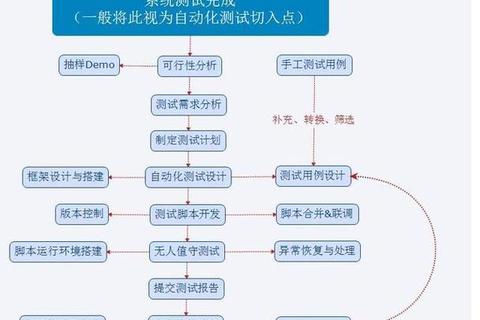

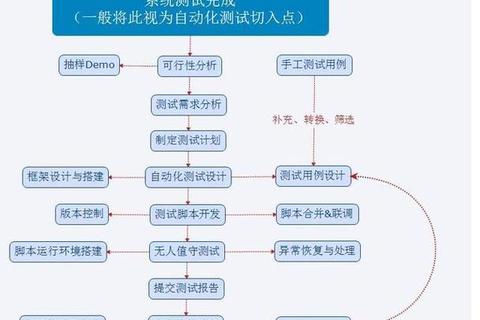

高效能软件测试全流程深度解析与优化实践的真正难点在于将纸面流程转化为可执行的行动准则。以某电商平台为例,他们通过实施"5W2H"模型重构测试体系:在需求分析阶段使用XMind绘制业务流程覆盖图,明确测试范围;执行阶段采用自动化分层策略(单元测试70%+API测试20%+UI测试10%),使缺陷修复周期缩短40%。关键是通过Jira+TestLink构建需求追溯矩阵,确保每个测试环节都有数据支撑。

2. 工具选择如何避免"杀鸡用牛刀"?

测试工具市场现有200+解决方案,但某智能硬件厂商曾花费百万采购LoadRunner,最终发现80%功能从未使用。工具选择的困境折射出行业普遍存在的认知误区——把工具先进性等同于测试效率。

高效能软件测试全流程深度解析与优化实践强调"场景适配原则"。在线教育平台"学而优"的案例颇具启发性:在接口测试层采用Postman+Swagger实现文档关联测试,UI自动化使用Cypress处理动态元素,性能测试则基于JMeter搭建分布式压测集群。这种组合式工具策略使回归测试时间从6小时压缩至45分钟,关键路径覆盖率达到98%。更值得关注的是AI测试工具的应用突破:某银行引入TestGPT后,测试用例生成效率提升300%,脚本自修复成功率突破85%。

3. 质量保障能否突破"团队协作墙"?

DevOps调研报告显示,58%的质量问题源于跨部门协作断层。某知名社交软件曾因测试与开发环境差异,导致支付功能在预发环境正常却在生产环境失效。这类"协作黑箱"暴露了流程优化的最后一公里难题。

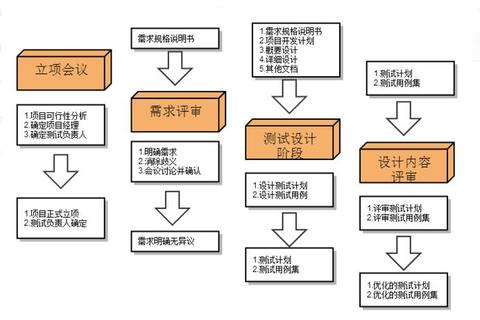

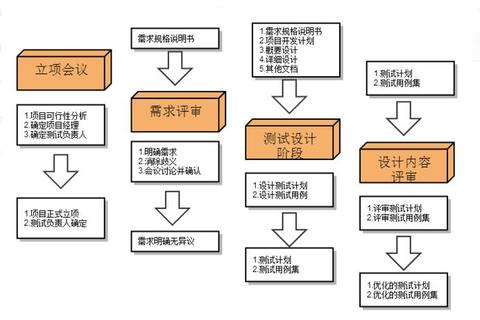

高效能软件测试全流程深度解析与优化实践倡导"全链路质量共建"。视频网站Bilibili的实践值得借鉴:通过搭建统一质量中台,将测试左移嵌入需求评审环节,使用SonarQube实施代码坏味道检测;测试右移阶段,利用ELK+Prometheus构建生产环境监控矩阵,使线上问题发现速度提升3倍。更关键的是建立质量KPI联动机制,将测试通过率与研发绩效挂钩,形成质量责任共同体。

可操作的实践建议

1. 建立分层度量体系:结合DORA指标(部署频率/变更前置时间等)与质量门禁(缺陷泄漏率≤0.5%),形成量化改进闭环

2. 构建工具链生态:基础层选用Jenkins+GitLab实现CI/CD流水线,智能层引入AI测试生成工具,数据层通过ELK实现全链路追踪

3. 推行质量文化变革:每月举办"质量日"活动,组织开发测试角色互换实践,培养全员质量意识

通过高效能软件测试全流程深度解析与优化实践的持续迭代,企业可逐步实现从被动救火到主动防御的质量转型。正如某互联网大厂CTO所言:"真正的测试效能提升,是把质量保障变成流淌在团队血液中的DNA。