1. 保护对象:代码还是技术方案?

当一款手机应用突然爆红,开发者最焦虑的问题往往是:我的核心资产究竟是代码本身,还是背后的技术逻辑?这正是透彻辨析软件著作权与专利的独特法律边界差异的起点。

软件著作权就像给代码颁发“身份证”,保护的是软件的外在表达形式。例如2020年某电商平台起诉竞争对手抄袭其购物车功能代码,法院依据《计算机软件保护条例》判决被告赔偿120万元。著作权只需完成代码创作即自动生效,无需审核技术价值,如同作家出版小说无需证明剧情是否创新。

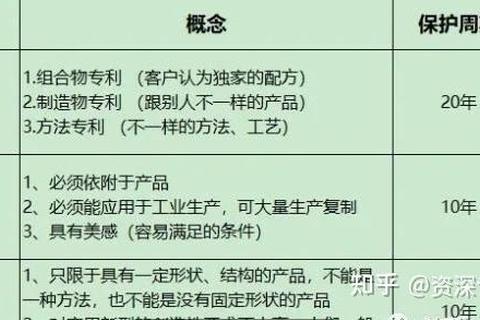

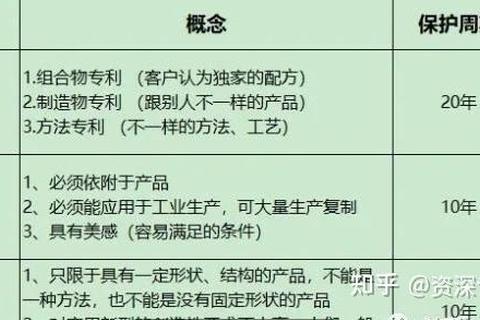

而专利则像为技术方案打造“保险箱”。2023年某AI公司凭借“基于深度学习的图像识别算法”获得发明专利后,发现竞品采用相同算法逻辑但用不同编程语言实现,最终通过专利诉讼获赔800万元。专利保护的核心是技术构思,即便代码完全不同,只要实现相同技术效果即构成侵权。

2. 申请流程:登记还是闯关?

透彻辨析软件著作权与专利的独特法律边界差异,在申请环节体现得尤为明显。数据显示,2024年全国软件著作权登记通过率达98%,而发明专利授权率仅为23.4%。

著作权登记如同办理户口登记。某游戏工作室开发的《山海幻想》手游,仅用3天完成加急登记,在遭遇盗版时凭借登记证书快速取证。这种形式审查机制,使得著作权成为初创企业的“急救包”。

专利申请却像参加技术奥运会。某智能家居企业研发的“多设备协同控制协议”,历经2年审查、3次补正,最终因证明其比现有技术响应速度提升40%才获授权。专利审查员会检索全球技术文献,用“新颖性、创造性、实用性”三把尺子丈量创新高度。

3. 保护效果:护城河还是防火墙?

透彻辨析软件著作权与专利的独特法律边界差异,最终要回归保护实效。著作权如同护城河,防止他人直接复制代码城墙;专利则像防火墙,拦截技术方案的火种蔓延。

2022年某办公软件开发商遭遇的“双重困境”极具警示意义:其文档协作功能代码获著作权保护,但竞争对手通过逆向工程提取技术架构开发出类似功能,由于未申请专利,导致核心技术流失。反观字节跳动,2024年凭借“短视频智能推荐算法”专利群,成功阻止6家平台使用相似推荐逻辑,即使对方代码完全不同。

给开发者的决策指南

• 基础保护选著作权:UI设计、游戏脚本等表达性内容,优先登记(成本约500-2000元)

• 核心技术申专利:算法架构、数据处理方法等创新方案,建议申请发明专利(审查周期约2-3年)

• 组合防御更安全:头部企业常采用“著作权+专利+商业秘密”三维保护,如华为鸿蒙系统同步登记3000+著作权与申请2000+专利

数据显示,采取“著作权+专利”双保护的企业,侵权纠纷胜诉率比单一保护高67%。正如Linux基金会专家所言:“代码是今天的作品,专利是明天的门票。”在数字经济时代,只有精准把握这两种保护工具的边界,才能让创新成果真正转化为核心竞争力。